Der Dienst am Stadttor

Am Tor mussten die Reisenden ihre Papiere vorweisen und ihre Abgaben entrichten. Die Kontrolle besorgte der am Tor wohnende Stadtschreiber. Neben ihm amteten die "Zoller". Ihnen war der Stadtzoll zu bezahlen, dem alle Waren unterlagen, die durchs Tor geführt wurden. Auch lebendes Vieh war zollpflichtig. Bei Lastfuhrwerken berechnete man den Zoll nach der Zahl der vorgespannten Pferde, er war für alle Waren gleich, nur Wein machte eine Ausnahme, und ebenso das Brennholz. Vom Letzteren musste jede Fuhre neben dem halben oder ganzen Batzen ein Scheit am Tor zurücklassen. Wein und Holz gingen zur Privatkundschaft, Salz und Korn in die dafür bestimmten Lagerhäuser, alle anderen Waren aber in das Kaufhaus, wo sie nochmals nach ihrer Gattung besteuert wurden, ehe man sie verkaufte oder weiterschickte.

Fünf Männer der Standestruppe (Stadtgarnison). Photographie vor 1857.

Quelle: Staatsarchiv Basel-Stadt

Neben dem Stadtzoll wurde auch noch das "Weggeld" verlangt. Die Reisenden bezahlten damit den Unterhalt der von ihnen benützten Strassen im Kantonsgebiet. Die Kantonsbürger beglichen es "im Abonnement", es kostete sie alljährlich vier Franken "pro Pferdekopf" in ihrem Stall. Frei davon waren die Milchkarren, die städtischen Beamten, das Militär und die fremden Gesandten.

Der eigentliche Bewachungsdienst am Tor lag der Basler Standestruppe ob. Es war dies ein kleines, von der Stadt angeworbenes stehendes Heer, desses Gesamtbestand nie die Zweihundert überschritt. Sie kamen aus allen Ländern und trugen blaue Uniformen, während die Lanjäger (Polizisten) grün gekleidet waren. Im Volksmund nannte man sie "Stänzler". Ihnen diente das ehemalige Steinenkloster auf dem "Blömlein" als Kaserne, es lag etwa dort, wo heute das Stadttheater steht.

Torschluss und Torsperre

Alle Stadttore wurden in der Nacht geschlossen. Im Winter geschah dies bereits abends um halb sechs. Das hatte zur Folge, dass sich jeweils die Wirtshäuser in der Nähe des Tors fluchtartig leerten, ehe das Tor zuging, was die Wirte natürlich bitter beklagten. Aber auch im Hochsommer wurden die Tore niemals später als um halb zehn Uhr nachts zugemacht. Allerdings gab es zuerst drei, dann fünf von den sieben Toren, die man auch noch nachher, gegen einen kleinen Geldbetrag, den Einlassbegehrenden öffnete. Man nannte diese Einrichtung die "Tor-Sperre", das entrichtete Geld das "Sperr-Geld". Jedoch auch diese Sperre bestand nur während einiger Stunden. Im Winter wurde um zehn Uhr unweigerlich zugemacht. Zudem betrug das Sperrgeld in jeder späteren Stunde das doppelte als in der vorhergehenden.

Ein Ausnahmerecht besass die Postkutsche von Colmar, die im Winter bei schlechtem Wetter unmöglich vor halb sechs Uhr abends am Spalentor eintreffen konnte. Dagegen öffnete man dem "Courier" (Postboten) aus dem Elsass nach Torschluss das St. Johanntor nicht mehr, und er musste den Umweg über das Spalentor nehmen, wo die Torsperre bestand. Die Schlüssel der anderen Tore mussten nämlich jeden Abend auf dem Platzkommando abgeliefert werden.

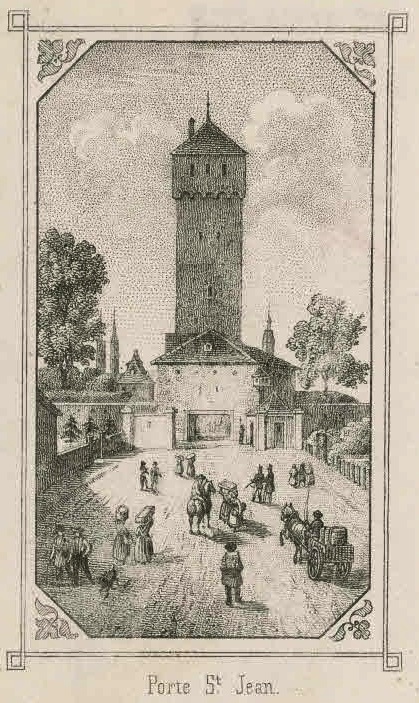

Ansicht des St. Johannstors von aussen, Händler, Fuhrwerke, Spaziergänger. Lithographie vor 1874.

Quelle: Staatsarchiv Basel-Stadt

Wurde ausserhalb der Stadt der Pfarrer, die Hebamme oder der Wundarzt gebraucht, so konnte man nachts zu jedem Tor hineingelangen. Nur hatte derjenige, den man nach diesen "Helfern der Menschheit" schickte, zunächst vor dem Tor zu warten, bis der wachthabende Stänzler den Schlüssel beim Platzkommando geholt hatte, und nachher musste ihn dieser in der Stadt begleiten. Schliesslich konnte jeder sagen, dass er zur Hebamme müsse! Dass man es sich jedoch zehnmal überlegte, ehe man eines solchen Notfalles wegen den Weg in die Stadt tat, kann man sich vorstellen. Die Basler aber fühlten sich innerhalb ihres Mauerrings behütet und wohl bewacht. Die übrigen aber, die draussen wohnten, forderten immer wieder den Schutz der Standestruppen oder der Polizei. Merkwürdigerweise durften weder die Stänzler noch die Landjäger dort jemandem zu Hilfe kommen.

Der Morgen am Tor

Bei Tagesanbruch - also schon sehr früh - wurden die Stadttore geöffnet. Dann kamen die Milchkarren in die Stadt herein. Sie brachten die Milch von den Gehöften und Gütern, ja sogar aus dem Elsass und dem Badischen. Am Spalentor waren ihrer etwa fünfundzwanzig, am Aeschentor sogar achtunddreissig; im Ganzen fuhren jeden Tag gegen hundertdreissig verschiedene Milchfuhrwerke in den Strassen herum, und man versteht die Klage, dass "die Milchkarren vor allen Häusern halten, und so des Morgens unsere ohnehin schon engen Gassen versperren". Zu einer Milchzentrale, wie sie Bern besass, brachte man es aber trotzdem nicht.

Milchfuhrwerk. Photographie ca. 1890.

Quelle: Staatsarchiv Basel-Stadt

Neben den Milchmännern kamen die Strassenhändler: Gemüsefrauen und Bäcker aus dem Elsass, weiter Mädchen mit Eiern, Butter, "Meien" (Blumensträussen), Teekräutern, Männer mit Schabzieger, Kienspänen, Kochlöffeln, und im Herbst Frauen mit dem (Hage-)Buttenmost. Zum Strassenbild gehörten auch die "Sandmännlein" und "Sandweiblein" mit ihren kleinen Karren. Es waren dies meist lieblich und geistig etwas verkürzte Menschenkinder, die mit dem Sand aus dem Flüsschen Wiese handelten. Man brauchte ihn, um die tannenen Stubenböden und Sandsteinstufen zu fegen und nachher zu trocknen. Alle diese Strassenhändler nun riefen ihre Ware vor den Häusern auf ihre eigene, charakteristische und laute Weise aus.

Selbstverständlich gab es ausserdem auch noch Marktfrauen, die ihre Stände auf dem ehemaligen Kornmarkt vor dem Rathaus hatten. Fische kaufte man auf dem Fischmarkt, wo das Brunnenbecken die lebendfrischen Forellen aufnahm. Für das Fleisch ging man in die "School", die gemeinsame Verkaufshalle der Metzgerzunft, wo auch das Schlachthaus war. Lebende Schweine wurden vor der Barfüsserkirche (Säuplatz) feilgeboten, lebende Rinder auf dem Rindermarkt beim Kaufhaus. Bitter beklagt wurde die Gewohnheit der Zwischenhändler, den Marktfrauen auf den Landstrassen entgegenzugehen und ihnen unterwegs ihre ganze Ware abzunehmen, um sie nachher selbst zu verkaufen, was natürlich die Preise in die Höhe trieb.

Die Schwibbogen und das Rheintor

Wenn man das Stadttor hinter sich hatte und in die "Vorstadt" genannte Zufahrtsstrasse zur Innenstadt einbog, so kam man an ihrem Ende wiederum zu einem Graben, der freilich längst aufgefüllt war. Jenseits erhoben sich, von Häusern teilweise überbaut, die ersten mittelalterlichen Stadtbefestigungen. Ihre Tortürme standen noch und wurden Schwibbogen genannt.

Reproduktion eines Bildes des Spalenschwibbogens von Neustück.

Quelle: Staatsarchiv Basel-Stadt

Auch am Zugang zur Rheinbrücke stand am Grossbasler Ufer ein wuchtiger, viereckiger Turm, das Rheintor. Kleinbasel hatte jahrzehntelang zu Österreich gehört, gegen das Grossbasel auf der Hut sein musste. So war der Stadteingang von der Brücke her durch Tor und Mauern geschützt worden. Nunmehr erhob man dort nur noch den "Brückenzoll", den alle Fuhrwerke für den Unterhalt der Brücke bezahlen mussten. Neben der Uhr am Turm war ein mechanisches Spielwerk, der "Lällekönig", angebracht, der den Kleinbaslern eine lange rote Zunge entgegenstreckte. Während der französischen Revolution hatte man ihn entfernt, weil man sein Gebaren als menschenunwürdig empfand, aber nachher wurde er wieder angebracht, bis er 1839 mit dem Rheintor zusammen abgebrochen wurde und nun sein Wesen im Historischen Museum weitertreibt.

Ein Jahr zuvor war der erste Schwibbogen - derjenige zwischen Spalenberg und Spalenvorstadt - als Verkehrshindernis entfernt worden. Ihm folgten im Lauf der nächsten Jahrzehnte die übrigen Schwibbögen nach und ebenso die Stadtmauern und Gräben der äusseren Befestigung. Es geschah dies auch zum Leidwesen der Anwohner: Die Gräben waren zum Teil als Pflanzgärten vermietet worden, die Wälle dienten als Promenaden. Von den sieben Stadttoren wurden von Altertumsfreunden drei gerettet.

Die Turmbläser

Wenn am Abend die Tore geschlossen wurden, so traten auf dem Münster und dem St. Martinskirchturm die Turmbläser ihren Dienst an. Es waren ihrer jeweils zwei, die im Turmstübchen abwechselnd wachten und auf dem Strohsack lagen. Sie hatten die Stunden und die halben Stunden zu blasen und Brandausbrüche durch Hornstösse bekannt zu geben. Meist waren es kleine Handwerker, die sich zu diesem Dienst meldeten. Die Ratsherren pflegten jeweils festzustellen, wie weit es mit ihrer Kunst her sei. "Deutliche, wenn auch nicht immer schöne Töne hervorzubringen" genügte.

Nachdem 1848 alle vier Wächter einen grossen Brand verschlafen hatten, verlangte man, sie müssten auch noch die Viertelstunden blasen, um sich dadurch wach zu halten. Aber lange liess sich dies nicht durchführen, besonders auch, weil das Feuerwehrwesen noch ganz mittelalterlich und höchst ungenügend war. Mit der Einführung einer städtischen Feuerwehr "nach dem Muster von Mühlhausen" und dem Abbruch der Stadtmauern wurde die ganze Einrichtung dann abgeschafft.

Quellen: